名物「ヘレカツサンド」。ヘレ肉の旨みを堪能できる絶妙な揚げ加減は流石の一言。余熱で火を通すため、脂っこくなくあっさりとしている。

名物「ヘレカツサンド」。ヘレ肉の旨みを堪能できる絶妙な揚げ加減は流石の一言。余熱で火を通すため、脂っこくなくあっさりとしている。

通天閣を中心に広がる大阪の下町、新世界。その一角に、三代にわたって続く小さな洋食店がある。ルーツは、神戸のオリエンタルホテルで西洋料理を学んだ初代・二井清氏が1950(昭和25)年に大阪ミナミで構えた「レストラン二井」。1961(昭和36)年に現在の場所へ移り『新世界 グリル 梵』の看板を掲げた。創業以来約70年、美味しいという意味のあるフランス語「ボン」が由来の屋号に恥じない確かな味で歴史を重ねている。

そんな老舗の洋食店で長年の常連客に愛されているのが、初代の頃から受け継ぐヘレカツのメニュー。大阪でいうところの「ヘレ」、つまり牛フィレ肉のカツで、その筆頭に挙がるのがカツサンドとカレー煮込みだ。中でもカツサンドに至っては、テイクアウト可能で冷めても美味しいことから、歌舞伎や映画、舞台などの役者たちに差し入れの品として愛用されてきた。昔も今も変わらず、この店を代表する名物メニューである。

初代が生み出し、長年にわたって常連客や著名人から贔屓にされ続ける老舗の味。となると、一子相伝、門外不出のレシピによって頑なに守られているものと想像するが、「料理について何一つ教わったことがありません。レシピなんか無いですし、自分で見て考えるほかなかった…。でもそれが良かったんでしょう。それまでの味をレシピ通りに完全コピーするのではなく、自分なりに考えたうえで作り出せましたから」と、27歳で店に入って以来55年の二代目・利治氏は言う。

1.新世界の路地奥で、紺地に白で屋号の一文字を染め抜いた暖簾が揺れる。2・3.初代の二井清氏が大阪ミナミで構えた「レストラン二井」。約70年続く名店の歴史は、ここから始まった。ハイカラでモダンな店のイメージとは裏腹に、初代は頑固で昔気質の料理人だったという。

そして、25年間の営業マン勤めを辞め、5年前に47歳という年齢で三代目を継いだ長男の宏始氏も「私も父から教えてもらったことはありません。また、父の味を押し付けられたこともないんです。店の主として、自分が納得する味でお客さんに向き合えということですね」と語る。さらに、次男の靖之氏は、2006年の大阪・堂島を皮切りに、2008年には東京・銀座でヘレカツサンド専門店を出店。名店の味を、広く知らしめている。

伝統の味を受け継ぎつつ自分が考える美味を極め続ける二代目と三代目。その味を引っ提げて東京にも進出した三代目の弟。人気に慢心することなく自分の理想を追求する各代の姿勢が、名店の看板を支えている。

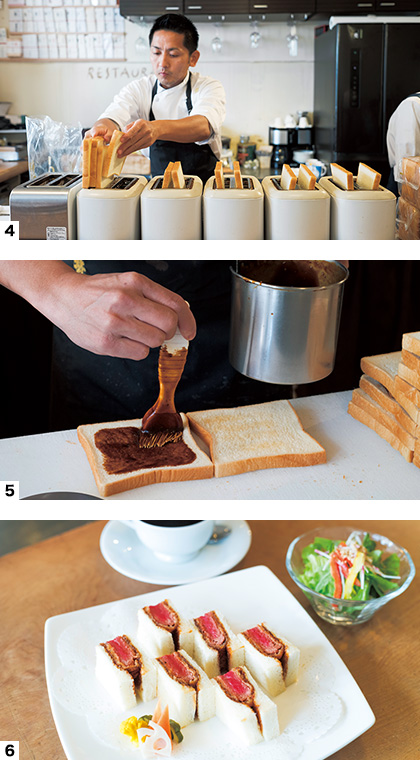

1.新世界の路地奥で、紺地に白で屋号の一文字を染め抜いた暖簾が揺れる。2・3.初代の二井清氏が大阪ミナミで構えた「レストラン二井」。約70年続く名店の歴史は、ここから始まった。ハイカラでモダンな店のイメージとは裏腹に、初代は頑固で昔気質の料理人だったという。 4.牛1頭からわずかしか取れないヘレ肉を使用。冷凍ではなく生肉のためジューシーさが違う。5.鶏ガラ、牛フィレ肉のスジをベースに、野菜や果物などを加え4~5日間煮込んだ秘伝のデミグラスソース。タンシチューなどに使用され、料理によって微妙に味をアレンジしている。

4.牛1頭からわずかしか取れないヘレ肉を使用。冷凍ではなく生肉のためジューシーさが違う。5.鶏ガラ、牛フィレ肉のスジをベースに、野菜や果物などを加え4~5日間煮込んだ秘伝のデミグラスソース。タンシチューなどに使用され、料理によって微妙に味をアレンジしている。

大阪/新世界

通天閣へ延びる通りから少し入った細い路地奥。1961(昭和36)年の移転当時から変わらぬ佇まいは、本物の風格が漂う。

4人がけテーブル3つとカウンターのみで全15席の小さな店内では、常連と思しき熟年夫婦や親子連れに混じって、ガイドブック持参の観光客がテーブルの上にご馳走を広げて幸せそうに頬を緩ませている。厨房では、三代目を継いだ二井宏始氏が、丁寧で繊細、かつ手際よい所作で、名店の味を作り出す。

メニューのラインナップは、名物のヘレカツ料理を含め約15種と決して多くない。二代目が歳を重ねるにつれ、だんだんと少なくなっていったそうだ。それでも、三代目は「年に1つでも2つでも、少しずつ戻していきたい」と、品書きから消えていったメニューの復活に向けて意欲を燃やしている。長年にわたって店の味を愛してきたオールドファンも、きっと心待ちにしているはずだ。

1.「ヘレカツカレー煮込み」。注文後に分厚く切って揚げるヘレ肉の豊かな旨みを、カレー風味の特製ソースが包み込む。ライスとの相性は抜群。2.三代目、二井宏始氏。二代目も太鼓判を押す繊細かつ丁寧な仕事で、美味を追求し続ける。3.関西では「ハイシライス」と呼ばれることがある、洋食の定番、ハヤシライス。程よい酸味と爽やかな風味で、コク深いのに後口すっきり。牛肉とタマネギの、絶妙な食感と旨みがまた秀逸。

1.「ヘレカツカレー煮込み」。注文後に分厚く切って揚げるヘレ肉の豊かな旨みを、カレー風味の特製ソースが包み込む。ライスとの相性は抜群。2.三代目、二井宏始氏。二代目も太鼓判を押す繊細かつ丁寧な仕事で、美味を追求し続ける。3.関西では「ハイシライス」と呼ばれることがある、洋食の定番、ハヤシライス。程よい酸味と爽やかな風味で、コク深いのに後口すっきり。牛肉とタマネギの、絶妙な食感と旨みがまた秀逸。

東京/銀座

東京は俗に“豚肉の文化”と言われる。ビーフカツを出す店も徐々に増えてきたが、『新世界 グリル 梵』が銀座に出店した10年前、東京でビーフカツはまだ少し珍しかった。

オーナーの二井靖之氏が抱いた、東京の人にもビーフカツの美味しさを知ってほしいという思いは、銀座店で店長を務める小林彰氏との出会いで結実する。ホテルオークラ東京にある和食の名店で腕を振るっていた小林氏を、素材、手作りにこだわる梵の「ヘレカツサンド」であれば料理の腕も活かせると口説き落とし、銀座への出店が決まったのだ。

季節によってもカツの揚がる時間は変わるため、油の音で判断するという。その奥深さは、日本そばのようだと小林氏は話す。お店で出されるピクルスは、小林氏のレシピ。繊細な包丁の技で綺麗に盛り付けられる。

靖之氏の思いに、小林氏の技が加わり、大阪の肉文化は着実に東京に広がっている。

4.店長の小林氏。伝統のヘレカツの旨みを存分に引き出すため、東京でのパン選びにも時間をかけ、妥協せずに上質なパンを選ぶ。5.継ぎ足し受け継がれてきた秘伝のソースには、日本人の舌に合うように、みりんや醤油が使われている。6.ランチのハーフセット。セットにはサラダとコーヒーが付く。量としても十分だ。

4.店長の小林氏。伝統のヘレカツの旨みを存分に引き出すため、東京でのパン選びにも時間をかけ、妥協せずに上質なパンを選ぶ。5.継ぎ足し受け継がれてきた秘伝のソースには、日本人の舌に合うように、みりんや醤油が使われている。6.ランチのハーフセット。セットにはサラダとコーヒーが付く。量としても十分だ。