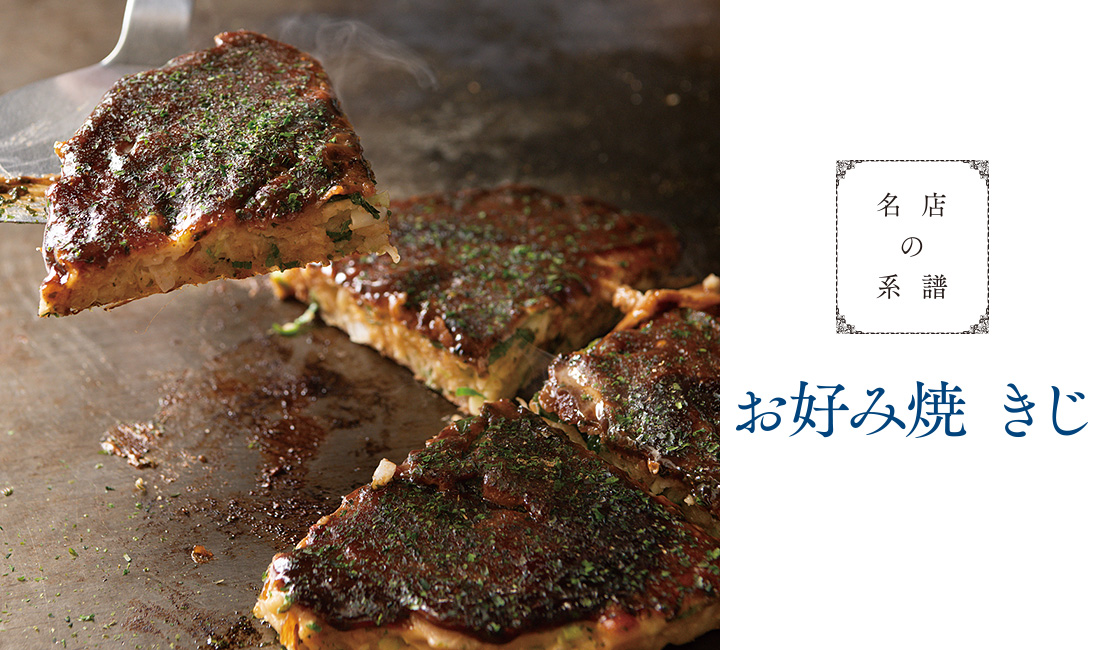

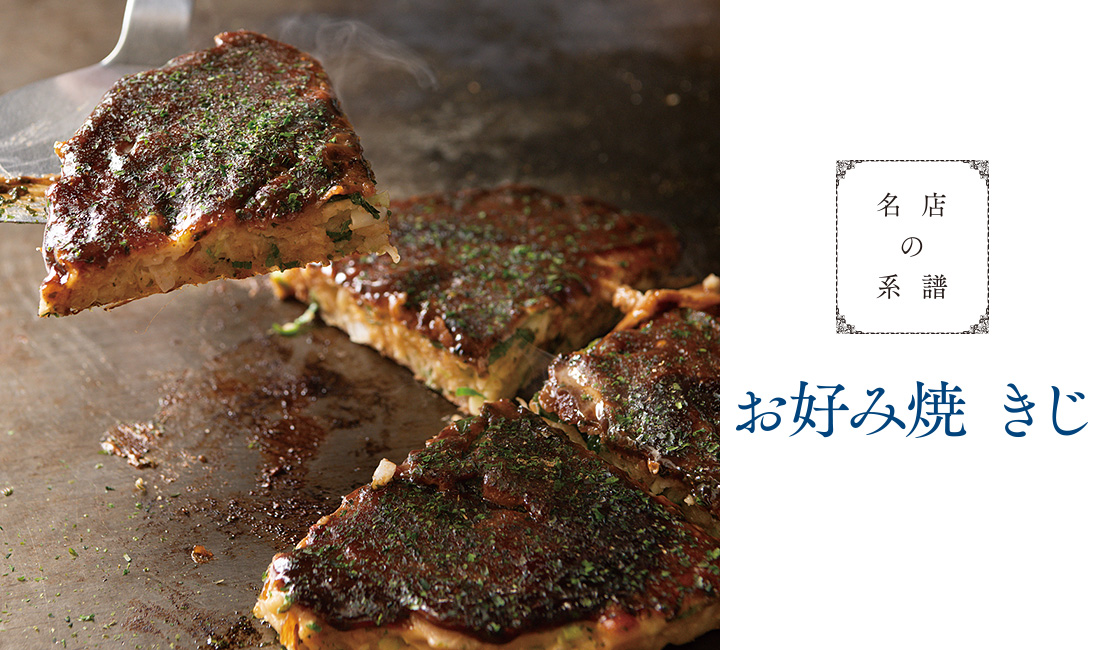

『きじ』のお好み焼は、鰹、昆布、鶏ガラの出汁が効いた生地が特徴。日本人の味覚に合わせたひと工夫だ。

『きじ』のお好み焼は、鰹、昆布、鶏ガラの出汁が効いた生地が特徴。日本人の味覚に合わせたひと工夫だ。

大阪に数あるお好み焼屋の中でも、行列の絶えない名店として長年人気を誇る『きじ』。その本店は、大阪駅すぐそばのガード下、1950年開業の新梅田食道街にある。駅周辺の再開発が進む中、昭和の風情を色濃く残した一帯に約100店舗が軒を連ねる食の密集地帯だ。そんな中、『きじ』の行列は日常風景。2階の店へ続く階段の下には、買い物帰りの女性グループ、スーツや作業服姿の勤め人、ガイドブック片手の観光客など、多様な人たちが順番を待っている。

『きじ』のルーツは、現主人の母がこの食堂街で1954年に始めたスタンドバー。その後、大阪万博前年の1969年にお好み焼屋へと業態を変え、現在に至る。1993年には、梅田スカイビル地下の滝見小路にも店を構え、本店同様の人気ぶりだ。そんな名店ともなれば、お好み焼作りの創意工夫も相当なものと思いきや、実は意外とシンプル。

「独自の個性を出そうと、生地にミルクを入れたりジャガイモの粉を入れたり、いろいろ試したこともありました。でも、僕らがずっと食べてきたお好み焼の味と違うし、第一おいしくない(笑)。昔から大阪の食文化として根付いてきたお好み焼を、奇をてらって勝手にいじったら、先人に失礼やなと思ったんです」。

そう話すのは、二代目で現主人の木地崇嚴さん。木地さんがこだわるのは、お好み焼そのものの質や味はもちろん、むしろ「お好み焼屋」の在り方なのだろう。鉄板を挟んで差し向かう客とのコミュニケーション、学生など若い世代には少し大きめのものを出すサービスやおまけなどといった、昔から地元の街に根付いてきた「お好み焼屋」の文化を、都心の店でも体現しようとしている。

そして2005年、東京からの熱烈な出店オファーを受けた名店は、若手スタッフが暖簾分けで独立する形で東京進出。『きじ』が重んじる「お好み焼屋」の文化は、東京にも浸透しつつある。

1.そばに出汁入り卵を絡めて焼き上げる、もだん焼。まかないから生まれたというオリジナルだ。2.梅田スカイビル店。外国人観光客も多いが、外国語メニューを置かずコミュニケーションで「お好み焼屋」文化を伝えている。

大阪でお好み焼の名店として名を馳せる、『きじ』の東京出店。名店の暖簾を譲り受け、独立して乗り込んだのは、木地さんの下で約10年にわたり経験を重ねた、戸田亘さんだ。木地さんが「大小様々な失敗を経験し、それを糧に成長してきた亘なら、東京でもきっとやれると確信していました」と太鼓判を押す人物である。

しかし、東京1号店となる丸の内店オープン当初は、名店の主人が認めた戸田さんでも苦労が多かったようだ。

「大阪に比べて席数が2倍の規模になり、オーダーをスムーズに捌くことすらできませんでした。お客さんからは『自分で焼いた方が早い』と怒られることもしょっちゅうで…。最初の1・2週間くらいは謝ってばかりでしたね(笑)」。

精神的にも追い込まれ、相当滅入っていた戸田さんだが、その原因は自身にあった。東京の土地柄や人柄に対するイメージや構えが先行し、客との間に自ら溝を作ってしまっていたというのだ。そのことに気づいて以降、大阪も東京も関係なく、これまで学び身に付けた技と接客を貫いていくようになる。

とはいえ、客に対して一方的に自身のスタイルを押し通したわけではない。焼き上がりを待つ間、ビールのお供としてつまめるようなものを求める客のリクエストに応え、大阪にはない一品をメニューに加えた。じっくり煮込んだ牛スジ肉をポン酢で和えた「スジポン」だ。他にも、客からは鉄板焼や炒め物などのリクエストもあったが、それには応じず漬物など数種に留めた。客の要望に対応しつつ、大阪の『きじ』同様お好み焼で勝負する「お好み焼屋」の在り方を崩さず守りたかったのだ。お好み焼一枚にかける愛情と情熱。それを誠心誠意、真摯に伝えようとする姿勢が東京でも不変なあたりに、名店らしさが垣間みえる。

東京進出から14年、今では『きじ 丸の内店』『きじ 品川店』に加え、『きじ』とは別の独自ブランド『さんて寛』も展開。名店の『きじ』イズムをベースに、お好み焼屋の魅力を広めようとしている。

1.『きじ 丸の内店』へ入って正面には、鉄板を設えたカウンター席がある。2.目の前でコテ捌きを見られるのも、カウンターならでは。その手際の良さには、惚れ惚れしてしまう。笑顔で話しながらも、焼き上がりのベストなタイミングは見逃さない3.東京の『きじ』にしかない、豚プチトマトチーズ。「大阪でトマト入れたら怒られるかもしれません(笑)」と戸田さん。東京ではチーズが人気なのだとか。4.鉄板を広く使い、麺を広げて1本1本にソースをまとわせることで、味にムラなく作られる焼きそばも好評。

1.新梅田食道街の一角にある『きじ』本店。朱に白で染め抜いた暖簾を目印に、国内外から日々多くの人が訪れる。2.小さな店内は20名も入れば満席。ガード下2階ということで天井も低いが、このこぢんまりとした空間が街のお好み焼屋の雰囲気を醸し出している。

1.新梅田食道街の一角にある『きじ』本店。朱に白で染め抜いた暖簾を目印に、国内外から日々多くの人が訪れる。2.小さな店内は20名も入れば満席。ガード下2階ということで天井も低いが、このこぢんまりとした空間が街のお好み焼屋の雰囲気を醸し出している。

近代的なビルの地下1階にあるが、暖簾が架かると、街の「お好み焼屋」らしい雰囲気が醸し出される。最近では、外国人旅行客も増えたという。

近代的なビルの地下1階にあるが、暖簾が架かると、街の「お好み焼屋」らしい雰囲気が醸し出される。最近では、外国人旅行客も増えたという。